O nome de Jorge Americano pode não soar familiar para a maioria dos juristas internacionalistas brasileiros. Mas esse autor, depois de várias décadas dedicadas ao estudo e ao ensino do direito civil e do direito processual, passou a se interessar pelo direito internacional e chegou a contribuir decisivamente para a construção do movimento que veio a ser chamado posteriormente de concepção brasileira de novo direito internacional.

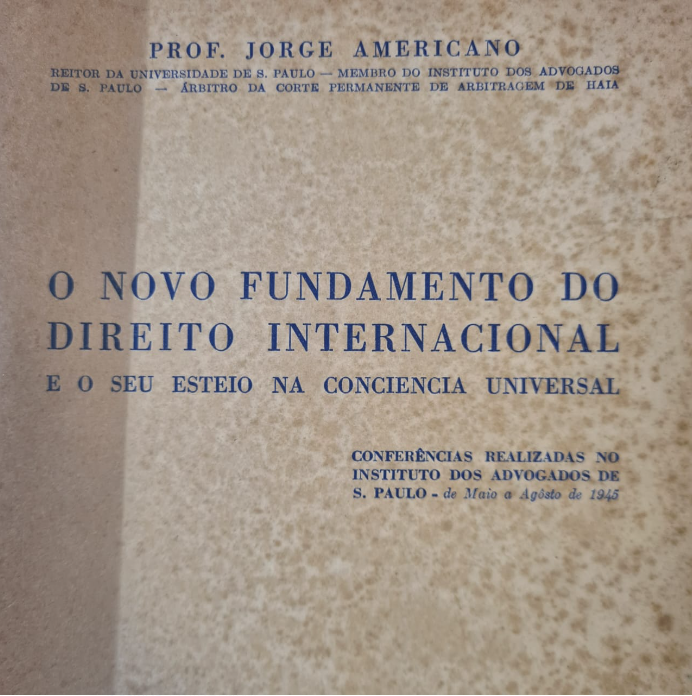

Jorge Americano nasceu em São Paulo em 25 de agosto de 1891. Estudou na Academia de Direito da Universidade de São Paulo, onde foi catedrático de Direito Civil. O seu interesse acadêmico deslocou-se para o direito internacional na década de 1940, em um movimento que pode ser considerado uma verdadeira “virada internacionalista” em sua carreira. O marco dessa guinada foram as diversas conferências proferidas no Instituto dos Advogados de São Paulo entre maio e agosto de 1945 que foram transformadas no livro O novo fundamento do direito internacional e o seu esteio na consciência universal, publicado no mesmo ano.

Os motivos dessa virada não foram expressos pelo autor, mas ele deixou algumas pistas. O principal motivo pode ter sido um senso de oportunidade de exercer alguma influência na reestruturação por que passavam as instituições internacionais no pós-guerra. Em várias passagens, Americano deixa claro que o seu propósito era propor uma revisão do direito internacional e ser ouvido pelos tomadores de decisão na formação da nova ordem jurídica internacional (O novo fundamento, 1945, p. 3). Talvez isso explique o seu esforço para publicar o seu livro nos Estados Unidos da América.

Mas a biografia de Americano também abre a possibilidade de outra leitura: o desejo de oferecer uma crítica juridicamente embasada ao Estado Novo. O autor aderiu à Revolução Constitucionalista de 1932 e chegou a ser ferido em uma explosão. Em 1933, foi eleito para o cargo de deputado da Assembleia Constituinte, compondo uma chapa formada por correntes políticas ligadas à Revolução Constitucionalista. Renunciou ao cargo pouco tempo depois, por discordar da decisão da bancada paulista de apoiar Getúlio Vargas.

O conhecimento dessa posição política do autor lança luzes sobre as contundentes críticas que dirige aos governos ditatoriais. Americano defende que somente são legítimos “os governos de base democrática, isto é, com origem no voto, temporariedade nos mandatos, e respeito à dignidade humana, no seu exercício” (p. 27). Argumenta que, nem mesmo pela vontade majoritária, as populações poderiam renunciar à própria liberdade em favor de uma ditatura (p. 25). Sustenta que o direito internacional é incompatível “com a identificação entre um partido e o Estado, e com a falta de garantias para representação das minorias” (p. 26). Critica ideologias autoritárias (a que chama de “místicas”) e as associa à guerra, do que resulta serem nocivas à própria comunidade internacional (p. 25-26; 99-103).

A ideologia e a práxis do Estado Novo, que chegaria ao seu ocaso no ano em que proferiu as conferências que resultaram no livro, inserem-se com exatidão autoritarismo combatido pelo autor. Nesse sentido, até o seu clamor pela efetividade do direito internacional parece estar ligado ao contexto do governo autoritário, como se autor estivesse se lamentando pela incapacidade de o direito internacional clássico ter evitado ou destruído a ditadura varguista.

Também há razões para se acreditar que, além de ter em sua mira o Estado Novo, Americano estivesse dialogando com a literatura autoritária da época. A produção intelectual do período de 1930 a 1945 teve o pensamento autoritário como um de seus principais componentes. Tudo isso indica que, embora o propósito declarado tenha sido oferecer caminhos para a reforma do direito internacional, Americano não olhava apenas para a ordem internacional, mas também para dentro do Brasil.

A obra internacionalista de Americano ainda contém outros aspectos muito interessantes. É bastante original na sua sistematização a tese de que o principal objetivo do direito internacional deve ser garantir os preceitos da Carta do Atlântico, documento destituído de força vinculante aprovado por Franklin Delano Roosevelt e Winston Churchill em 14 de agosto de 1941. Embora não embase teoricamente o seu argumento, Americano sustenta que, com a Carta do Atlântico, as quatro liberdades nela previstas (libertação do medo, libertação da penúria, liberdade de pensamento e de expressão e liberdade de crença) subiram ipso facto do plano do direito interno para o do direito internacional (p. 13). Desse modo, o direito internacional, antes exclusivamente preocupado com as relações entre os Estados, com a Carta do Atlântico, passa a ter no seu centro a pessoa humana (p. 20).

As consequências desta tese são muito importantes. Para Americano, a própria legitimidade do poder estatal depende do respeito às quatro liberdades: esse poder somente é legítimo “quanto às populações, enquanto lhes respeita as seguranças mínimas proclamadas na Carta do Atlântico, direito ao conforto, direito à paz, direito de pensar, direito ao culto” (p. 24). Associada a essa ideia, surge a de que deve ser criada uma instituição supraestatal que tenha poderes para examinar a equidade das normas, estruturas e funcionamento dos órgãos de direito público interno (p. 12).

Assim, Americano esboça a estrutura de um “superestado”, uma organização universal internacional. Apesar de quase não fazer citações em todo o livro, é possível perceber que o autor está ciente dos debates em andamento sobre a criação de uma organização internacional para suceder a Liga das Nações. Isso pode ser inferido das menções do autor à conclusão da Conferência Interamericana de Jurisconsultos de 1943 quanto à necessidade de a Associação Interamericana de Advogados apoiar a instalação e o funcionamento de uma organização universal internacional, bem como à orientação semelhante adotada em Dumbarton Oaks (agosto a outubro de 1944) e em São Francisco (abril a junho de 1945). Isso confirma o senso de oportunidade que moveu Americano a escrever o livro: aquele era o momento ideal para oferecer a sua contribuição para a construção de um novo modelo de “superestado”.

O design dessa organização internacional é inspirado pelo modelo do direito interno. Mas Americano deixa claro que não é qualquer direito interno que deve ser refletido nas instituições internacionais, mas aquele compatível com a tradição democrática liberal, “tendo notadamente em vista a divisão dos poderes, legislativo, executivo, judiciário” (p. 6), “que foi defendida pelas Nações Unidas e saiu vitoriosa” (p. 5). Por isso, o “superestado” deve contar com ramos legislativo, executivo e judiciário.

Americano propõe um peculiar sistema de votação que leva às últimas consequências a ideia de personalidade internacional dos indivíduos, pois vai além da consideração da vontade dos Estados como entes políticos na esfera internacional, levando também em conta a vontade das suas populações. Nas palavras do autor, a igualdade pura e simples dos Estados “[s]eria o desprezo do homem, cuja segurança é o objeto precípuo do Direito Internacional” (p. 72).

Mas a proposta também contém a sua contradição: o autor somente considera a participação de pessoas alfabetizadas, o que implicaria deixar de fora uma parcela significativa das populações (especialmente à época em que o livro foi escrito). Esse ponto de vista não esconde um propósito fortemente elitizante: “[o] resultado é legitimar na consciência universal a prevalência proporcional das nações cultas e populosas sobre as incultas e despovoadas, mantido o princípio da igualdade política” (p. 76).

Jorge Americano confere à educação um papel crucial no projeto de transformação da ordem jurídica internacional. Escrevendo ainda sob o trauma da Segunda Guerra Mundial e do medo então generalizado de uma guerra nuclear, sustentou que o único modo de impedir o surgimento de um novo Hitler seria preparar a mentalidade dos povos para a paz. E isso não poderia ser feito por políticos, diplomatas, administradores ou juristas, mas pelos educadores (p. 93-98). Na verdade, para Americano, essa nova consciência universal imprescindível para o projeto de paz já estaria sendo preparado por algumas centenas de pessoas pelo mundo: os professores de direito internacional.

O sistema educacional proposto por Americano deveria atender a três funções: primeira, combater as repressões que levam à guerra; segunda, fortalecer as convicções democráticas; e, terceira, promover a confiança na ação internacional. É singular no pensamento de Americano que, para combater os recalques que levam à guerra, a educação deve contemplar “todos os meios de substituir o tédio por prazeres que acarretem a sensação de superioridade individual”, o que inclui desde aptidões manuais (marcenaria, mecânica, modelagem em barro e gesso etc.) até contatos com a natureza (jardinagem, horticultura, criação de animais domésticos etc.) (p. 156-157).

Resenhistas da versão em inglês do livro consideraram essa confiança de Americano na educação como meio para construção da paz exagerada e até ingênua. Tais críticas, porém, não podem obscurecer um elemento distintivo da proposta de Americano em relação ao de outros juristas da época, que é sua preocupação, nesse ponto, com os aspectos práticos da construção de um novo direito internacional. Muitos autores do novo direito internacional limitaram-se a descrever uma ordem ideal, sem nada dizer sobre como alcançá-la. Outra singularidade do sistema doutrinário de Americano revelado por sua ênfase na educação é a importância que atribui à opinião pública, considerada indispensável para o êxito da reforma das instituições internacionais.

Mas não há como negar que, ainda assim, Americano deixa de problematizar aspectos importantes da questão, especialmente os obstáculos que podem surgir na implementação do seu projeto de sistema de educação para a paz. Além disso, há poucas evidências de que resolver quebra-cabeças, modelar barro ou praticar alpinismo, por mais estimulantes que sejam essas atividades, possam desestimular a guerra, como pressupõe o autor.

A obra de Jorge Americano possui alguns elementos que podem ser considerados pioneiros para a sua época. No centro do seu sistema doutrinário, já não estão mais os temas da formação do Estado, do território e das controvérsias internacionais, tão marcantes na obra dos juristas internacionalistas até então, mas os seres humanos. E disso decorrem vários desdobramentos, como um direito internacional voltado para a garantia dos direitos das pessoas, a limitação da soberania, a representação das populações (e não apenas dos Estados) nas Nações Unidas e o papel da opinião pública para o sucesso da reforma da ordem jurídica internacional.

Contudo, embora bastante interessado no tema dos direitos humanos, a sua profunda fé no direito não permite questionamentos sobre como o próprio direito internacional pode de alguma forma ter contribuído para a injustiça no mundo. Não se preocupa com a possibilidade de as instituições internacionais serem mobilizadas para satisfazer interesses políticos e econômicos de poucos Estados em detrimento dos demais. Além disso, como visto, algumas de suas posições são acentuadamente elitistas.

Mas é muito interessante como vários traços do seu pensamento parecem ainda estar muito presentes no pensamento jurídico-internacionalista brasileiro. Pesquisas posteriores podem trazer mais dados sobre uma possível linha de tradição iniciada ou fortalecida pela obra de Americano que, tendo disputado a hegemonia com outras, veio a se tornar a vitoriosa entre os juristas internacionalistas brasileiros. Talvez a virada internacionalista de Jorge Americano constitua uma peça importante para a compreensão de uma possível tradição brasileira de direito internacional.

-

Doutorando e Mestre em Direito, Estado e Constituição (Universidade de Brasília). Juiz Federal Substituto (Justiça Federal da 1ª Região). E-mail: andersons85@yahoo.com.br.